『日本』令和7年11月号

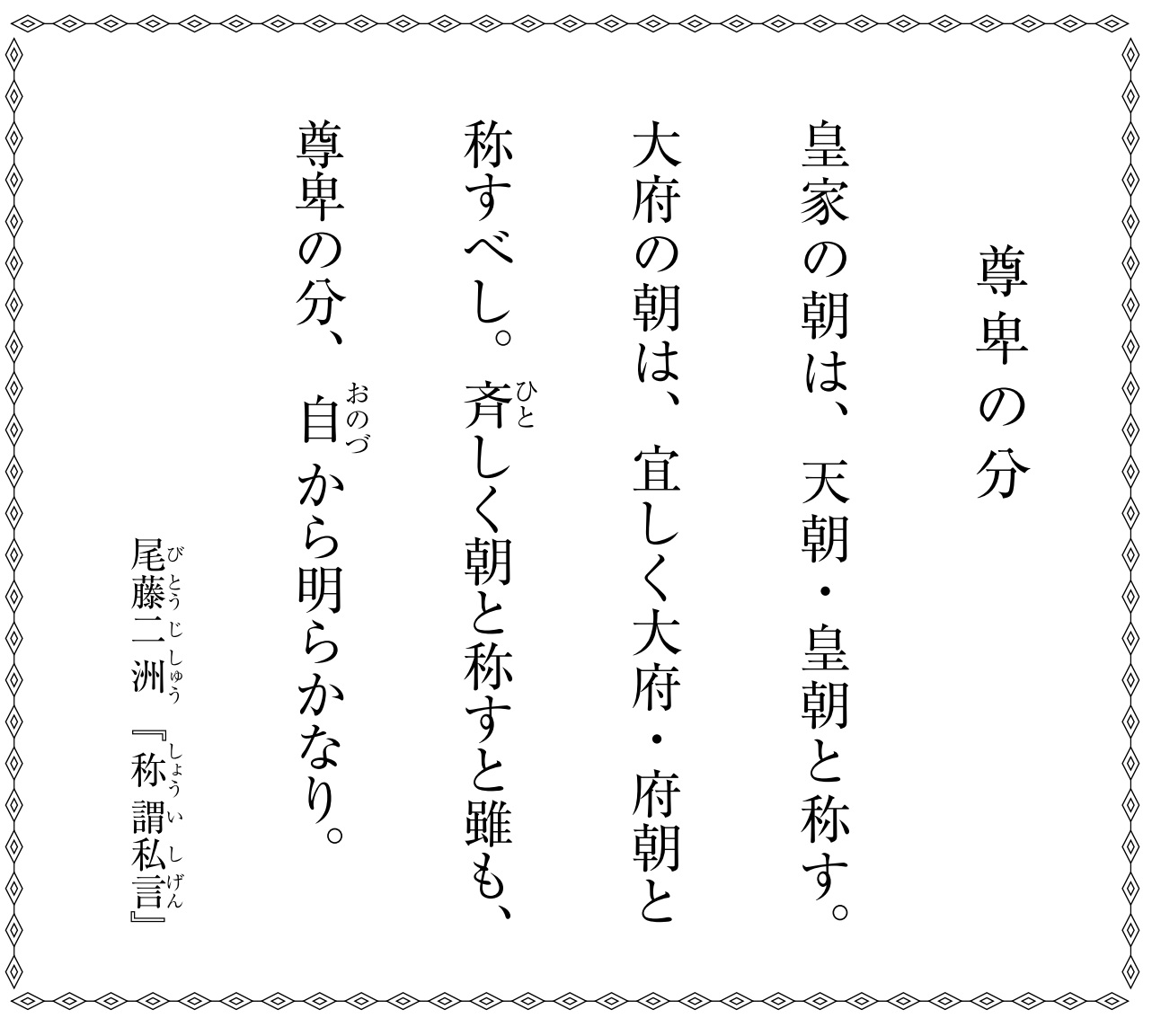

十一月号巻頭言 「尊卑の分」 解説

「皇家」は皇室、「大府」は江戸幕府を指し、ここでの「朝」は政府ほどの意味である。文を作るに際しては、京都の朝廷にも江戸の幕府にも、共に「朝」の字を用ゐるが、朝廷のことは「天朝・皇朝」と称し、幕府のことは「大府・府朝」と称して、尊卑の分を明ら かにすべしといふ。本書の後段には「皇家は是れ大府の恭事する所、天子の尊は万古易からず」の語もあり、徳川将軍はあくまでも天皇の臣下であることを重ねて説いてゐる。

江戸時代の儒学者の中には、幕府を実質的な君主とし、甚だしきは朝廷を「山城天皇」と、地方の一領主の如くに書する者も現れた。尾藤二洲は、幕府の儒員でありながら、さうした君臣名分の乱れを正し、皇室こそが我が国の中心であることを示すべく、この『称謂私言(しょうげん)』の

劈頭(へきとう)にこの語を掲げたのであつた。このやうな名分論は、数十年後の大政奉還を導くこととなる。

尾藤二洲は、江戸時代後期の儒学者、伊予国川之江の人。幕府昌平坂学問所の、いはゆる寛政三博士の一人である。『称謂私言』は、寛政十二年(一八〇〇)、五十四歳の時の著で、文化八年(一八一一)に刊行されてゐる。 (松本 丘)