『日本』令和7年12月号

大東亜戦争の淵源 ―資料が語るその史実 ―十二=最終回)

裏口からの参戦 ― 開戦へと誘導された日本

田村一二

一 ルーズベルト、参戦へと踏み出す

大西洋会談からの帰国後、ルーズベルトは参戦の口実を積極的、計画的に引き出そうとします。

一九四一年八月十七日、ルーズベルトはチャーチルの強い要請に直ちに応えて、野村吉三郎駐米日本大使を呼び出し、最後通告的性格の「対日並行宣言」を伝えました。

チャーチルは、この宣言でこれ以上の日本の南進を食い止めるというより日本の激発を誘いアメリカ参戦の口実となることを強く望んでいたのです。しかし警告は、会談の合意より弱められた語調で伝えられました。ルーズベルトは、アメリカの主敵はドイツであり、日本は石油禁輸等、現在科している厳しい経済制裁で屈服させることが出来ると考え、今、アジアで日本とことを構えるのは得策ではないと判断したからです。

ルーズベルトは、常にドイツの脅威を国民に訴え続けてきたので、日本の南進を厳しく非難しても国民の支持は得られない、むしろ国民の支持を得るにはドイツの脅威を煽り、その挑戦を引き出した方が、参戦できる可能性があると考えていました。

二 グリアー号事件

この年の五月二十一日、アメリカ商船ロビン・ムーア号が、南大西洋上でドイツ潜水艦に撃沈されるという事件が起きました。この時、非はドイツ側にあったのですが、ルーズベルトが議会に送った教書は、「いたづらに一般論に終始して、具体策は対独方策を明示してゐないため、その反響はお座なりのもの」でした(国際情勢研究会著『独米開戦への爆弾―ロビン・ムーア号事件』興亜書林、昭和十六年、四三頁)。

ところが、九月四日、アメリカ海軍省は、「国籍不明の潜水艦が、大西洋上アイスランドへ向かっていたアメリカ駆逐艦グリアー号を攻撃した」と発表し、「攻撃はドイツ潜水艦によるものと思われる」と報じました。

一方、ドイツの公式見解は「ドイツの防衛水域内でアメリカ駆逐艦から爆雷攻撃を受け、追跡されて真夜中まで攻撃された」と述べた上で、「ルーズベルトは、あらゆる手段を使って、アメリカ国民を戦争に引き摺り込むために、事件を誘発しようとしている」と結んでいます(ビーアド『ルーズベルトの責任』一九九―二〇〇頁)。何日か論争が続き、九月十一日、大統領からの公式声明を待っていた国民に、ルーズベルトはラジオ放送を通して次のように訴えたのです。

資料

それは、ドイツの潜水艦が先にアメリカの駆逐艦に発砲したのです。我々はヒトラーとのいかなる武力戦も望んでいません。しかし、わが国の防衛上、必要と見なす海域においてアメリカ海軍艦艇も、航空機も、もはや、枢軸国の艦艇が致命的な一撃を先に放つまで待つことはしません。今後、もし枢軸国艦艇がわが防衛海域に入ってくるならば、それは危険を覚悟で入ってくることになる。私は最高司令官として合衆国陸及び海軍に命令を出しました。この方針を実行せよ―それも直ちに(ビーアド前掲書、二〇〇―二〇一頁)。

㈠ 資料の意義

五月のロビン・ムーア号事件の時、ルーズベルトは何らの対応もしなかったのに、九月のグリアー号事件では、「枢軸国艦艇からの攻撃の有無に関わらず、見つけ次第、攻撃せよ」と戦闘命令を下しました。この四カ月の間に、ルーズベルトの態度は、明らかに変化しています。この間に何があったのでしょうか。

それは、独ソ開戦と大西洋会談です。ドイツはもはやアメリカの敵ではないという判断と、大西洋会談での参戦の密約です。ルーズベルトは、チャーチルに、「私は結局、宣戦しないかも知れぬが、戦争はするかも知れぬ」、と、参戦の意図があることを伝えたのです(チャーチル『第二次大戦回顧録』第十一巻、三八二頁、毎日新聞社、一九五一年)。

㈡ 解説大統領の声明に不審を持ち、問題点を見抜いた連邦議会議員やジャーナリストがいました。また上院海軍委員会は、聴聞会を開くために海軍作戦部長スタークに質問状を送り、その回答は次の通りです。

「イギリス機から潜水艦の情報を得たグリアー号は、三時間以上にわたって追尾し続け同時にその位置をイギリス機に送信した。イギリス機は、潜水艦近くに四発の爆雷を投下した後、飛び去った。しかし、グリアー号はなおも掃蕩を続け、三時間二十八分の間、潜水艦を捕らえ続けて追尾を続行した。潜水艦は魚雷一発を発射したが、グリアー号の船尾を横切った。グリアー号は爆雷八発のパターン攻撃でこの潜水艦を攻撃した。これに対して潜水艦は、更に一発の魚雷で応酬したが外れた。この時、グリアー号は潜水艦を見失い、約二時間捜索し再び探知すると、直ちに爆雷攻撃をしたが結果は不明。その後、グリアー号はアイスランドへ向かった」(ビーアド前掲書、二〇三頁)。

アメリカ駆逐艦が商船を護送中、ドイツ潜水艦を挑発して、最初に爆雷攻撃を仕掛けたのがグリアー号であったことが判明しました。事件の真相は、大統領の公式声明とは食い違いを示したのです。

三 カーニー号事件

十月十七日、今度はアメリカ駆逐艦カーニー号が、アイスランド島南西三百五十マイルの地点で哨戒任務中に魚雷攻撃を受けました。しかも乗員十一名が行方不明、数名は負傷して、カーニー号は損傷したまま、アイスランドの首都レイキャビックに入港したのです。

十月二十七日、ルーズベルトは海軍記念日の演説で、国民に向けて次のように訴えました。

資料

九月四日、アメリカ駆逐艦(グリアー号)一隻が攻撃され、また十月十七日には別の駆逐艦(カーニー号)が攻撃され、十一名の我が国海軍の兵士がナチスによって殺害されました。砲撃戦は既に始まっています。アメリカは攻撃を受けました。こうした攻撃を甘んじて受けることはしません。われわれの決意は「発見次第発砲せよ」とのアメリカ海軍に下された命令に表されているのです。この命令は今なお有効です。

われわれアメリカ国民は全員、甲板を洗い清め、戦闘配置についています。 (ビーアド前掲書、二〇四―二〇七頁)、( )は筆者

㈠ 資料の意義

「アメリカは攻撃を受けた」。この言葉に米国内には衝撃が走りました。大統領は、国民に誓った反戦と中立という足かせから解放されて、ドイツの挑戦を受け、国民を鼓舞して堂々と参戦しようとしたことを示す資料です。

㈡ 解説 ⑴ ルーズベルトの欺瞞的戦術演説の翌二十八日、ホワイトハウスは歓喜に包まれました。一方、上院海軍委員会は、先月のグリアー号事件同様、直ちに海軍作戦部長スタークからカーニー号事件についての幾つかの事実を入手しました。そこで明らかになったのは、「カーニー号は護送任務についており、魚雷攻撃を受けるまで長時間にわたってドイツ潜水艦と戦闘していた」のです。委員会はこの事実を公表しませんでした(ビーアド前掲書、二一一頁)。

また、十月二十七日、上院の非公開聴聞会で、国務長官ハルは、「アメリカ艦船は船団護送を行っているか」と問われ、ハルは「そう思う」と、護送の事実を公式に認めました(ビーアド前掲書、四一二頁、注⒇)。

このカーニー号に関する情報は、すぐに漏れ伝わり、事実を捻(ね)じ曲げた大統領の演説であることが、またも明らかになり、歓喜の声は瞬(またた)く間に消えてしまいましいました。大西洋での本格的戦争を望んでいた戦争支持派の望みが打ち砕かれたのです。

グリアー号やカーニー号事件の扱いは大統領の「欺瞞的な戦術」であり、ルーズベルトは、「今後、戦争を始める根拠を、他のどこかに求めざるを得なくなった」のです(ビーアド前掲書、二一九頁)。

⑵ 米国民は奮起せず、ヒトラーは自制する十月三十日、またも新たな事件が起こります。アイスランドに向かう船団の護送をしていた駆逐艦ルーベン・ジェームス号が、同島西方六百マイル地点でドイツ潜水艦の魚雷攻撃によって撃沈され、百十五名が戦死したのです。ドイツとの戦闘で、多数の死者を出したにもかかわらず、アメリカ国民は今回も奮起しませんでした。「遺族は嘆き悲しんだ。だが、一般国民は、陸軍対ノートル・ダム大学のフットボール試合の方がもっと関心が深いらしかった」、「世界情勢が絶望的危機になるにつれて、反ルーズベルト感情は表現や行動において攻撃的になってきたが、ルーズベルトはそれと戦う力はなかった。大統領は言い得る限り一切のことを言い尽くしていた」のでした(シャーウッド『ルーズベルトとホプキンズ』四一五頁)。

ヒトラーは言います。「ルーズベルト大統領は、ドイツ艦船を見つけ次第攻撃せよと命じていた。私は、アメリカ艦船への攻撃を禁じていた。攻撃を受けた場合の反撃だけを許していた」、「米海軍、あるいは空軍との交戦はこちらからしかけてはならない。可能な限り避けるべし。船団が米海軍によって護送されている場合は攻撃してはならない」(タンシル『裏口からの参戦・下』、四四六―四四七頁)と、自制を命令して、挑発に乗ることを固く禁じていました。

四 裏口からの参戦

十月二十七日の演説の中で、ルーズベルトは次のようにも述べています。

矢は放たれた。そして歴史は、誰が最初の矢を放ったかを記録した。しかし、結局、問題の全ては、誰が最後の矢を放つかによって決まるのだ(ビーアド前掲書、二〇五頁)。

この意味するところを、日本文化大學名誉教授井星英氏は、「目的のためには手段を撰ばぬ。しかも歴史の表面さへ繕へば、裏面では何をやっても構はぬといふルーズベルト一流の考へ方」だと指摘しています(同氏『大東亜戦争』二一五頁)。

国内の反ルーズベルト感情が攻撃的になり、窮地に立ったルーズベルトですが、手の内はまだ空にはなっておらず、「手段を撰ばず」参戦への秘策を練るのです。

その秘策は、ルーズベルト大統領政権下の内務長官、ハロルド・L・イッケスの『秘密日記』に次のように記されています。

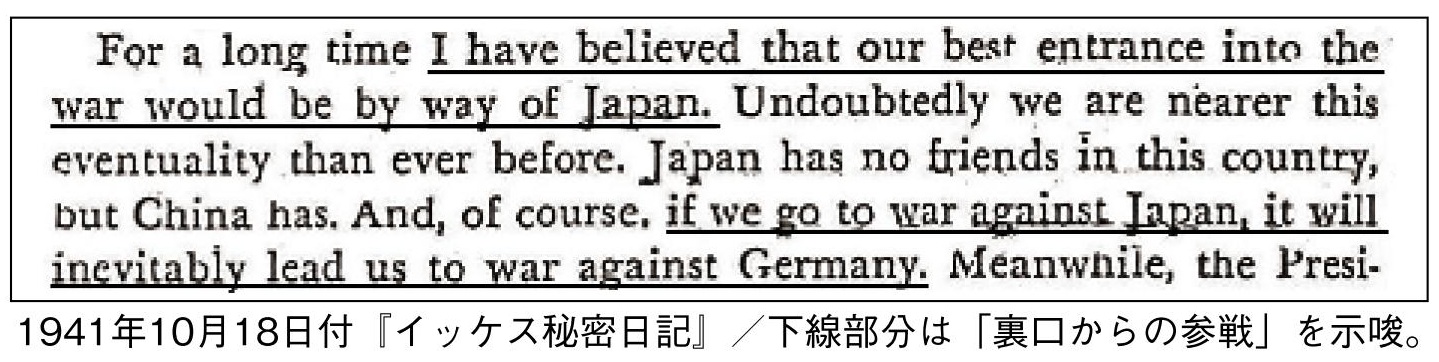

資料 一九四一年十月十八日付『イッケスの秘密日記』

長い間、私は戦争への最良の道は、日本を通じてであることを確信していた。我々は、疑いなくこの究極的結果にこれまで以上に近づいている。

この地域に於いて、中国には後援国があるが、日本には皆無である。そこで、当然我々が日本と戦争を開始するならば、それは必然的に我々をしてドイツとの戦争に導く事になろう。

("The Secret Diary of Harold L. Ickes, Vol3 TheLowering Cloude 1939-1941" p630、国立国会図書館所蔵)

㈠ 資料の意義

内務長官イッケスは、日米開戦の要因となった対日石油全面禁輸の実質的責任者です。その日記で、アメリカが参戦する最良の道は、「ドイツと軍事同盟を結んでいる日本と開戦することで、必然的にドイツとの戦に導くことになる」と記しており、まさに策略的な発想です。

大西洋でのグリアー号、カーニー号の両事件を起こし、ドイツを挑発したもののドイツは応じず、もはや「大西洋からの参戦」が不可能になっていました。そこで、ルーズベルトの眼は、ぐるり一八〇度回転して太平洋に注がれるのです。その先にはドイツと軍事同盟を結んでいる日本があります。その日本を挑発して戦端を開き、「太平洋からの参戦」をする秘策を見出したのです。アメリカは、大西・太平両洋に挟まれ、大西洋が表口なら、太平洋からの参戦は、「裏口からの参戦」といえます。参戦の手口を示す見落とすことの出来ない極めて重要な資料です。

㈡ 解説ルーズベルトが十一月七日、対日戦争について閣僚に問う場面が、「スチムソン日記」に次のように記されています。

ルーズベルトは閣僚を招集して「アメリカが、日本を太平洋南西部で攻撃した場合、国民は政府を支持するか」を、閣僚全員に問いました。全員が、「国民はわれわれを支持するだろう」と、一致した(ビーアド前掲書、五九六頁)。

大統領の質問は一見唐突に見えました。この背景には二日前の五日、陸海軍統合会議が、「大西洋会談の合意の対日並行的宣言に示してある通り、日本がこれ以上南進した場合、戦争に訴えるように勧告」していたのです。ルーズベルトの質問の裏には、このような背景があり、そして三国同盟との関連を、詳細に分析したのが、アメリカの歴史学者ポール・W・シュレーダーです。

「アメリカ国民は、アメリカ領土以外、つまりタイやマライ半島、シンガポール、蘭領東インドの攻撃を、アメリカの攻撃とみなすことに、同意するであろうか。問題は、戦争に反対している国民に、アメリカ政府が避けることが出来ない、必要であると確信している戦争だと、納得させることであった。

日独伊三国条約はこの目的のための、うってつけな存在であった。アメリカ国民の大多数にとっては、ヒトラーは、不倶戴天の敵である。これはアメリカ首脳部が推し進めてきた見解である。即ち日本が、ヒトラーと結び、その世界征服に参加し、最終的にはアメリカを攻撃しようと謀っている。よってアメリカは、今直ちに日本の南進を武力で阻止しなければならない、とした。これは予定した戦争に対する支持を得る目玉商品(selling point)として、また国民のためにドイツと日本の二つの敵、及び欧州大戦と支那事変の二つの戦争を、一つのものとして結びつける象徴として、三国同盟を利用する、御膳立てをする事を意図したのである」

(原典"The Axis Alliance and Japanese-AmericanRelations, 1941" 一〇〇―一〇一頁、1958

同著の一部を永橋弘价氏(旧所属、国士舘大学准教授)が翻訳しています。「日独伊枢軸同盟と日米関係」(四―2)、三七―三八頁、『國士舘大學政經論叢』、平成五年第二号。右は同氏の訳によりました。

ルーズベルトの意図をありありと読み取ることができます。ルーズベルトは、三国同盟を利用して「ヒトラーが嫌った役目を、日本に引き受けさせた」のです(タンシル『裏口からの参戦・下』四四九頁)。

十一月二十五日、ルーズベルトは、「日本にいかにして初発を打たせるか、それが問題だ」と言い放ちます。そして「日本の初発を誘導」し、「裏口からの参戦」を画策し、その手段として翌二十六日、「ハル・ノート」を突き付けました。二十七日、国務長官ハルは「私はもうこの問題から手を引いた、問題はいまやあなた(スチムソン)とノックス(海軍長官)の手中にある―陸軍と海軍の、ね。」と、スチムソンに伝えます。外交交渉から軍事行動へと転換して即日、間髪入れず陸軍省、海軍省は、戦争警告を前哨基地司令官に発したのです。

ルーズベルト始めワシントン首脳部が、日本が「ハル・ノート」を最後通牒と受け取って必ずや起(た)つとの確信を持っていたことは、ビーアド博士も指摘する所です(ビーアド前掲書、三二六―三二七頁、五七〇頁)。

かくして、日本は国家存亡の危機に立たされ、日米開戦へと誘導されていったのです。

五 アメリカの対日敵意を探索した日本人

―武田胤雄氏の絶大なる功績―

本論は主としてアメリカ側資料を用いて、「太平洋側からの大東亜戦争の淵源」を考察・論述してきました。その示すところは、アメリカ首脳部が早くから対日敵意をもって、種々画策を廻らし日本の激発を誘うべく、誘導した日米開戦であったと結論づけました。では、このアメリカ首脳部の対日戦意を見抜くことが出来なかったのでしょうか。いや、「動かしがたい対日戦意」を苦心の探索の末に見抜いた人物がいました。その人物とは、武田胤雄(たねお)氏です。

武田氏の功績は、全く表に出ることなくご自身も黙して語らず埋もれたままでした。それを見出され顕彰されたのは、元東京帝国大学教授平泉澄博士です。博士の著書『日本の悲劇と理想』に依って、武田氏の経歴及び功績を紹介いたします。

武田氏は、明治二十八年十月十二日、福岡県三井郡合川村(現久留米市)に生まれました。武田氏が十九歳の時、父母は病に倒れ、残された妹弟(きょうだい)三人を擁して一家の運命を担いました。

大正三年春、福岡県立中学明善校を卒業するや、単身渡米して、天涯孤独の中、アメリカの人々の温かい同情と幾多千辛万苦の辛酸を嘗めながらの学業の末、カルフォルニア大学卒業、更にハーバード大学大学院を修了しました。そして帰国後、幾年かして南満洲鉄道(以後、満鉄)に入社します。

次に武田氏の功績を見ていきます。昭和十二年(一九三七)の夏、時の満鉄総裁松岡洋右は、満鉄学務課長武田胤雄氏を、突如ニューヨーク事務所長に抜擢しました。松岡総裁より命じられた任務は、従来の通常事務の上に、更に専念して重大事に当たれとの厳命です。重大事とは、「アメリカに対日戦意ありや、否や、之を的確に、迅速に、見定めて報告せよ」というものでありました。

武田氏は、昭和十二年七月に渡米し、米国に在って各方面に接触し、つぶさに偵察・探索して調査する事半年、最終的に昭和十二年暮れ、ホーンベック(国務省極東部長歴任、当時国務省特別顧問)に接触しました。米国要路の対日政策が、日本の弱体化、更にその打倒を目指して着々と進んでいることを確認したのが、昭和十二年暮れか、十三年正月でありました。遂に昭和十三年(一九三八)一月、その結果をまとめて、秘密電報を以て松岡総裁に報告復命します。その要点は、「米国政府要路の間には、日本を憎み、武力を以て 日本を打倒しようとする敵意、頗る強硬であって、これを翻意せしめる事は不可能である」。

武田氏は、米国に学び知己多く、米国には親愛と感謝の念を抱いていた人でした。それ故に米国政府要路の対日敵意を深く悲しみ、ホーンベック宛に血涙を絞った書状を贈り、日米両国の和解を懇請しました。

ホーンベックは武田氏の旧師であり、旧知の間柄であったからです。ホーンベックからは、「あなたの手紙には深く胸を打たれた。出来るだけは尽力してみようが、もはや手遅れであろう。かような返事を書いたことは、他人には云ってくれるな」という返事がきました。

武田氏の偵察が、核心に迫り、事実を捉えていた事を信ずるものです(平泉前掲書、一〇一―一〇三頁、一九二―二〇一頁)。

更に、アメリカ側資料からも武田氏の偵察が「核心に迫り、事実である」ことがわかります。それは一九三七年十二月十七日の閣議での内務長官イックスの発言(十八日付『イッケスの秘密日記』)です(第九回)。日記は、昭和十二年末の記述であり、武田氏の探索時期と報告の内容とが一致しているのです。

探索を命じた松岡洋右総裁、辛苦の末にアメリカの対日戦意を探り出した武田胤雄氏、両雄の功績は偉大であります。

残る課題

ビーアド博士の炯眼(けいがん)は、アメリカ国民の目を欺(あざむ)き日米開戦の全責任を、日本に負わせようとしたルーズベルト大統領の偽装を見事に剥ぎとりました。

また極東軍事裁判印度(インド)代表・パール判事の判決書は、「時が、熱狂と、偏見を和らげた暁には、また理性が、虚偽からその仮面を剥ぎとった暁には、その正義の女神はその秤(はかり)を平衡に保ちながらこの賞罰の多くに、その所を変えることを要求するであろう」と結んでいます(『パール判決書』七三七頁、東京裁判研究会 昭和四十一年)。

大東亜戦争終結八十年を経ても、占領政策の傷は深く、国内外の攪乱(かくらん)によって、大東亜戦争に散華した御英霊の心情は理解されず、日本は貶(おとし)められ、「虚偽と偏見」は和らぐことは無く一層激しくなっています。

「大東亜戦争の淵源」の解明には、もう一つの重要な側面があります。それは「すべての問題の出発点であり、各国争奪の目標となった満洲」(平泉前掲書、三頁)について考え、論じなければなりません。

日露戦争終結後、明治三十八年(一九〇五)九月、ロシアとはポーツマス条約締結、同十二月、清国とは「日清間満洲に関する条約」を結んで権益を確定させました。

軍隊の駐留権を確保し、正当に獲得した関東州(遼東半島南部)の租借、南満洲の鉄道、鉄道周辺の炭鉱などの租借権等の権益を得ました。その「明治の末期に、日本が満洲に地歩を進め権益を得た時、此処(ここ)で顔を合せた国は四つ。そのうち日・露・支は当然の事であり、予期した所でありましたが、その外に今一つ、米国が此処に興味をもち、深く絡んで来ようとは、思ひも寄らぬ所でありました。極東の情勢は、是に於いて一変するのであります」、「難局に遭遇したのは明治の末でありますが、(中略)爆発は昭和十六年であります」(平泉前掲書、三六五頁)。

すなわち「満洲(大陸)方面からの大東亜戦争の淵源」です。これについては、資料を基に、正当な評価と反省とを考察する必要があります。そして、恣(ほしいまま)に戦争を選択したという妄説を打破して、侵略国という謂(いわ)れ無き汚名を雪(すす)ぐことが今後の課題です。