『日本』令和7年正月号

桜の餘香(一)

― 英霊未だ嘗(かつ)て泯(ほろ)びず ―

片山利子 /作家

連載を始めるに当たり

一年間の連載を始めるに当たり、まず表題についてお話したいと思います。

大東亜戦争における英霊の残された歌二首を見てみましょう。

神風特別攻撃隊神雷部隊桜花隊

海軍一等飛行兵曹 鈴木武司命(戦死後海軍少尉)楠(くすのき)の馨(かお)りを秘めて我は征(ゆ)く必殺轟沈(ごうちん)我が身もろとも

義烈空挺隊

陸軍少尉 棟方哲三命(戦死後陸軍大尉)君が代は千代万代(ちよよろずよ)とゆく春も匂ひ忘るな若櫻花

この二首からは楠木正成の忠烈を慕い、その心を桜に託して、未来の日本人に後に続いて欲しいという思いが伝わってきます。

それでは英霊が桜に託した思いは具体的にどのような心であったのかを考えたいというのが、表題「桜の餘香」です。

『餘香』という言葉は、恐縮の至りではありますが、平泉澄先生のご著書『楠公 その忠烈と餘香』から拝借いたしました。内容は、前編は楠木正成の偉業、後編は様々な立場で大楠公の志を継いで死力を尽くした人々のお話です。まさに大楠公の餘香が消えることなく香っているのです。それは、鈴木少尉の「楠の馨りを秘めて」であり、棟方大尉の「匂ひ忘るな若櫻花」でもありましょう。

元特攻隊員の思い

第一稿では、特攻隊員として大東亜戦争の嵐に命を捧げて立ち向かいながらも、生きて終戦を迎えたお三方について、その思いを考えたいと思います。

元陸軍中尉堀山久生(ひさお)氏(陸軍士官学校五十七期)場合

靖國神社遊就館で、堀山氏の講演を拝聴したことがあります。堀山氏は、昭和二十年五月、飛行第四十七戦隊で振武隊を編成し、六月群馬県館林に転勤、特攻訓練を開始されました。沖縄特攻ではなく、本土決戦のための特攻でしたので、出撃することなく、終戦を迎えました。

講演の後にご挨拶をしましたら、「私の先祖は、南朝の忠臣北畠親房公から始まる伊勢の国司北畠家九代の家臣です。我が国の歴史を繙けば、祖国存亡の危機に際し、常に若者たちが、わが身を捨てて守ってきたことが分かります。そのことを書いてくださいね」とおっしゃいました。堀山氏も、その若者たちに続くべく、特攻隊に志願されたのでした。

私の手を大きな両手で包んでくださった、あの時の優しい笑顔と手の温かさを忘れることができません。

元海軍少尉柳井和臣(よしおみ)氏(第十四期海軍飛行専修予備学生)の場合

昭和二十年五月十四日に、柳井氏は、神風特別攻撃隊第六筑波隊で鹿屋航空基地から出撃されました。十七機が扇型に飛ぶ「索敵攻撃」の一番機として一番北のコースを低空で這うように進みましたが、敵に遭遇できず帰投しました。岡村元春海軍大佐(海兵五十期・第七二一航空隊司令)は、「ご苦労!またあるからな。頼むぞ」とねぎらい、「休養してこい」と温泉を勧めてくださったそうです。岡村司令は、戦後、戦死した部下たちの慰霊を済ませたあと、部下たちを死なせた責任を取り鉄道で自決されました。

前後しますが、柳井氏は、同月十一日、神風特別攻撃隊第五筑波隊で出撃、散華された同期で畏友(いゆう)の吉田信海軍少尉(戦死後大尉)を「政治家になれば大臣級に、実業家になれば社長級に、学者になればノーベル賞級になれた男でした」と常に尊敬の念を以てお話しされ、生涯篤い友情は変わりませんでした。その柳井氏が、「片山さん、私たちは、家門の名誉、母校の名誉、日本の名誉を護るために戦ったのですよ」とおっしゃったことがあります。表現は異なれども、堀山氏と同じ思いです。

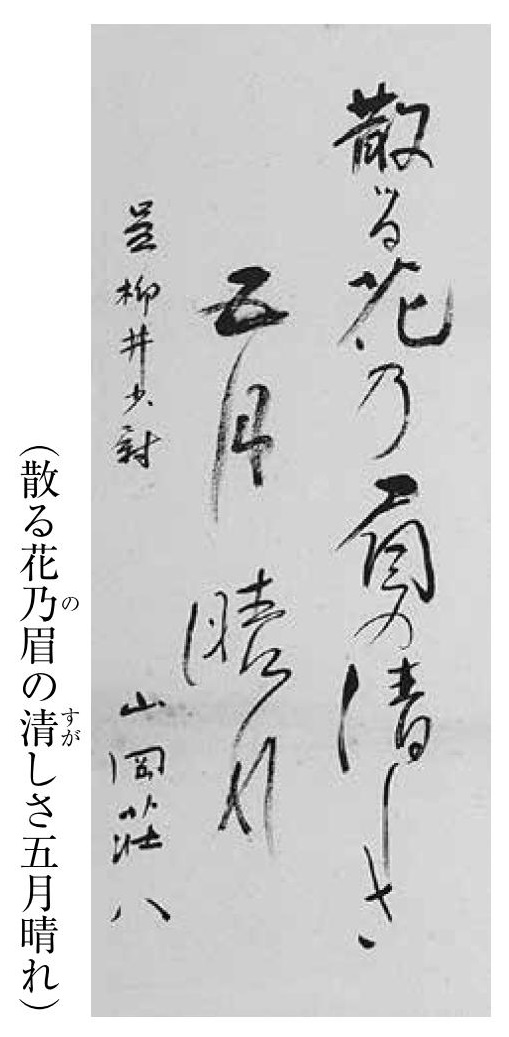

鹿屋航空基地の傍にある野里小学校は、各練習航空隊から進出してきた特攻隊員の宿舎になっておりました。柳井氏もここに滞在されました。その際、報道班員として赴任していた作家たちの一人、山岡荘八氏が、柳井氏に書を贈られました。前線基地で出撃を待つ若者の姿を見事に表現されていると思います。

元海軍二等飛行兵曹柏井嘉吉氏(甲種飛行予科練習生十三期)の場合

小学校時代の恩師柏井先生は、昭和十八年十二月一日、三重航空隊奈良分遣隊に入隊後、約三百五十名の中から選抜された九十名の一人として同年九月二十日、第十三期操縦専修教程を卒業し、海軍九三式陸上中間練習機による操縦練習を任務とする峯山航空隊(現京都府丹後市)に入隊されました。海軍九三式陸上中間練習機とは、翼が二枚あり、木製プロペラを付けた簡易な飛行機のことです。通称「赤トンボ」。当時、海軍練習機の傑作と言われておりました。

航空気象や操縦の基本、落下傘のたたみ方など幅広い分野の座学に加えて、十月下旬頃から雨天を除き、飛行訓練が行われました。一回の飛行時間は十二、三分から十七、八分程度でしたが、燃料不足から「ア号燃料」(アルコール燃料。ガソリンに比べ、やや出力が落ち、寒い朝などはエンジンのかかりが悪い)を使用するようになり、飛行制限を余儀なくされ、さらに連日の悪天候で搭乗回数も飛行時間も確保できず、技術の向上は遅々として進まなかったそうです。

訓練は、六名か七名単位で一人の教官の指導を受け、離着陸訓練が徹底されました。全員の訓練が終了すると、反省が行われます。教官から良い点は褒められ、ミスをすれば厳しく注意され、罰直(ばつちょく)すなわち精神注棒と言われる木製の棒で尻を何発も叩かれます。練習生の尻は、みな青紫に腫れ上がっていました。

冬になると雪深い峯山では訓練ができないため、福岡航空基地に派遣されました。しかし、ここでも編隊飛行の訓練を行ったものの、訓練は散発的でした。

三月二日、峯山に帰投して訓練作業に入りましたが、燃料不足と空襲の恐れがあるため、やはり散発的搭乗となり、技術の向上は望めなかったのです。

七月二十四日、奥羽海軍航空隊に配属され、霞ヶ浦航空隊に向けて峯山を出発、その後、福島県郡山市郊外郡山航空隊を造るべく、歯噛(はが)みを堪(こら)えつつ、終戦まで飛行場整地作業に従事されました。

結局、柏井先生の甲飛十三期・飛錬四十一期は特攻訓練までには至らず、終戦を迎えたのでした。

戦後、柏井先生は郷里の群馬県桐生市で小学校教師として奉職し、母校桐生市立西小学校に赴任されました。昭和三十年代は、日教組が勤務評定闘争を行っていた時期でもあり、文化人といわれる人々を中心に戦前の価値観や祖国を愛する心を否定する風潮もありました。

そのような中で、柏井先生の指導は快いものでした。

全校集会の後は、校庭を分列行進して、教室に戻りました。児童の足が揃わないと名指しで注意が飛びます。普段の訓練が物を言いますから、運動会の行進は整然として歩幅まで気持ちの良いほど揃っておりました。千人以上もいる児童が心を合せて行動することを自然に学ばせてくださったのでしょう。

時々、全校児童が校庭の西側と東側から横に並んで中央に向かい、石を拾いながら進むよう指導されたこともありました。小石の多い校庭を、自分たちで整備することを覚えさせてくださったのでしょう。

「前へならえ」「右向け右」「左向け左」「回れ右」「全体止まれ」。精神が弛(たる)んでいる時には、今でも先生の声が聞こえてくるような気がいたします。

また、講堂で桐生の歴史を教えてくださり、それにまつわる山々へ登り、片道八キロを歩いて桐生織物の発祥地白滝神社まで遠足をしたこともありました。母校を愛する心、故郷を愛する心を育ててくださったのでしょう。

柏井先生も卒業生ですが、「子犬を抱いた少年飛行兵」で知られる荒木幸雄伍長(戦死後少尉)も西小の大先輩です。先生は言われました。「先生は西小の卒業生だが、おとなになっても自分を育んでくれた我が母校に誇りを持っている。伝統ある西小を出たという誇りを今でも持っている。愛校精神を何らかの形で持つことが望ましい。それが日本を愛する気持ちにも通じるのではないか」と。

以上、三人の方々との交流を通して、後に生まれてきた私どもに何を期待されていたのかを考えてみました。それは、戦場に尊い命を散らして祖国日本を護ってくださった英霊の御心情を知ることによって、日本人として如何に生きるのかを知る手がかりになると思うからです。