『日本』令和7年7月号

桜の餘香(六)

― 英霊未だ嘗(かつ)て泯(ほろ)びず ―

片山利子/作家

高杉晋作は、長門国(現山口県)萩城下に生まれ、尊王攘夷運動に身を捧げ、京都、江戸、東北地方、長崎、上海、そして下関と奔走しました。

その旅にはお茶箱を携帯していました。萩に現存する生家で、そのお道具の一部を拝観したことがあります。瓢箪の形をした藍の染付(そめつけ)の小さな壺には、竹の皮で包んだ蓋(ふた)がついており、宝尽くしの模様のひとつである宝巻(ほうかん)(お経が書かれたもの)・巻軸(まきじく)(秘伝などを表したもの)の画かれた面が見えていました。白地に対する藍の少なめの色遣いに、命がけで幕末を駈け抜き、満二十八歳で病に斃(たお)れた晋作の人生を彷彿とさせるような潔さが感じられ、記憶に残っております。

ところで、昭和の国難に殉じた軍人にも茶の湯を嗜(たしな)んだ英霊が見られます。そのうちの三人の方をご紹介しましょう。

第七二一航空隊飛行長・野中五郎少佐

野中少佐(戦死後大佐)は、部下の藤村鉱三(こうぞう)上等整備兵曹から茶道を習ったと言われています。藤村上整曹は裏千家の嗜みがあり、攻撃前にお茶を点(た)てて分隊長に勧めたり、戦友たちと茶会や句会を催したりする風流人でもありました。搭乗整備員という激務の合間に、お茶を点てることで集中力と平常心を養い、整備員や搭乗員との和を保つ努力をしていたのかもしれません。野中少佐はそれを見て教えを乞うたのでしょうか。部下に弟子入りする上官。いかにも野中少佐らしい屈託のない人柄(次兄野中四郎陸軍歩兵大尉の二・二六事件関与に関する秘めた悲嘆はあるにせよ)を感じます。

お茶を習った野中少佐が、ソロモン方面に出撃中、ブナカナウ飛行場(一式陸攻の基地、ラバウル近郊)の指揮所で久野修三大佐(海兵49期)と伊藤福三郎大尉(海兵66期・後少佐)にお茶を点てている写真が残っています。桜の皮張りの中次(なかつぎ)(薄茶器の一種。円筒形で胴の中間に蓋と胴の合わせ目である合口(あいくち)があるもの)、お手製の黒楽(くろらく)茶碗が使われています。少佐は、戦闘後帰投中の機内、飛行場の片隅、愛機の翼下で、緋毛氈(ひもうせん)を敷きあるいは香を焚(た)き込めた自室に部下たちを招いて、お茶を振舞いました。円筒形の「海の勲(いさおし)」という虎屋製の海軍用の小さな羊羹(ようかん)の甘さ、黒楽茶碗に点てられたお茶の鮮やかで美しい緑と上品な香り、そしてまろやかな苦みのある味は、死を賭して任務を遂行している戦士たちの緊張した心をどんなにか和ませたことでしょう。ましてや、常に一番機に搭乗していた師匠・藤村上整曹は、帰投中の機内で「弟子」の点ててくれた一服を、さぞや恐縮し喜んで、戴いたことでしょう。

昭和十九年六月、サイパン島に米軍が上陸し我が軍が壊滅状態になった時、「八幡空襲部隊」が結成され、野中少佐はサイパン夜間攻撃の任務を帯び、硫黄島に進出しました。硫黄島は土丹岩(どたんがん)と砂地でできているため、雨水はすぐに地下に浸透してしまい、池も地下水もありません。飲用・食用の水は雨水を地下の石積みの水槽に溜めたものを硫黄蒸気で沸かして使うのですから、硫黄の臭いが移って、お世辞にも飲料水とは言えないものでした。

しかし、ここでも「野中流お茶会」が開かれました。月も出ない闇夜です。「今夜は何もなさそうだから、茶の湯をやろう。お前らは客になれ」と招かれたのは、藤原弘明大尉(海兵66期・後少佐)と土屋義樹大尉(海兵69期・殉職後少佐)でした。

さてお湯は、従兵がアルミニュームの小さなやかんに硫黄蒸気で沸かしておきました。灯火管制下、少佐は煙草に火をつけました。辺りは一瞬明るくなりましたが、マッチはすぐに消され、暗闇に戻ります。その暗闇の中で茶筅(ちゃせん)を茶碗の縁に置くコンという音が、四度静けさを破ります。「粗菓ですが、召し上がれ」という少佐の声が聞こえ、藤原大尉の前に菓子用の丸盆が出されます。「木の盆ですなぁ」。声をかけると、「その盆はなぁ、豊橋の古道具屋で偶然みつけたのだ。材質の良いくり貫き盆で、使い込んだ品らしい。色合いといい、手触りといい、なんとも言えぬ味がある。こんな暗闇では見せてやることもできんがなぁ」と言いつつ、お点前(てまえ)を進めます。

藤原大尉と土屋大尉が手探りで盆の上の紙に包まれたものを取り上げ、開いて口に入れてみると、それは配給の熱糧食(戦闘時の食料として携帯する栄養補助食品)でした。いつもの羊羹「海の勲」は手元に無かったのか、少佐自身の熱糧食を振舞ったのかもしれません。やがて、シャッ、シャッ、シャッ、シャッと茶筅を振る音が微かに響き、再び静寂が戻ります。中次から抹茶を掬(すく)うとき、茶碗に湯を注ぐときには、煙草をふかして辺りを仄(ほの)明るく照らし、分量を見定めれば、元の暗闇に戻します。米機動部隊との戦闘を直前に控えながら、戦いや生死を思う隙(いとま)もないほど、静かで穏やかな時が過ぎていったのでした。

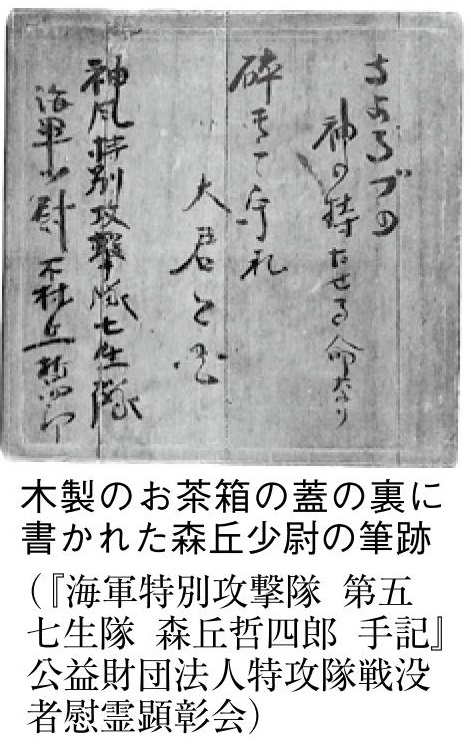

神風特別攻撃隊 第五 七生隊 森丘哲四郎少尉

森丘少尉(戦死後大尉)は、海軍飛行予備学生第十四期(東京農大)、四月二十九日天長節(てんちょうせつ)(昭和天 皇お誕生日)に鹿屋(かのや)航空基地から、零戦に二百五十キロの爆弾を搭載し沖縄北端にいた米軍艦船目掛けて出撃し、散華しました。学生時代から膨大で緻密な手記を遺しています。萠常園(ほうじょうえん)と名付けた農園の図入りで細かい作業日誌、海軍に入隊後、出水(いずみ)航空隊時代には、「夢(ゆめ)吾(われ)生キテ帰リ

ナバカリフォルニヤニテ必ヤト亦(また)支場分場ヲニュージーランドニ作ラム」と記された二枚の詳細な見本図も描かれています。未だに捨てきれない夢を諦めて、祖国の危機に立ち向かっていった若者の辞世には、言葉にならない悲しみを覚えます。

皇お誕生日)に鹿屋(かのや)航空基地から、零戦に二百五十キロの爆弾を搭載し沖縄北端にいた米軍艦船目掛けて出撃し、散華しました。学生時代から膨大で緻密な手記を遺しています。萠常園(ほうじょうえん)と名付けた農園の図入りで細かい作業日誌、海軍に入隊後、出水(いずみ)航空隊時代には、「夢(ゆめ)吾(われ)生キテ帰リ

ナバカリフォルニヤニテ必ヤト亦(また)支場分場ヲニュージーランドニ作ラム」と記された二枚の詳細な見本図も描かれています。未だに捨てきれない夢を諦めて、祖国の危機に立ち向かっていった若者の辞世には、言葉にならない悲しみを覚えます。

砕きて守れ 大君と国

また大学時代ラグビーの選手であった森丘少尉は、頑強な体躯(たいく)の青年ですが、澄んだ瞳の美青年でした。そして、ただたくましいだけではなく、元山(げんざん)航空隊時代には、日曜日にお茶を習う時間ができたようで、お寺の女性に裏千家の茶道を習い始めます。日誌には、次のように書かれてあります。

薄茶の何處(どこ)が美味か?

唯 茶室の爐(ろ)にたぎる茶釜の湯気こそ

美しくその音こそ美味なり (中略)

お茶は若き戦闘機乗りには良かものだ (後略)

舞鶴海兵団で同じ分隊に配属された千玄室大宗匠に「千ちゃん、俺は生きて帰ったらお茶の稽古をしたい。よろしく頼むよ」とはにかみながら語ったというこの夢も農園同様、実現しませんでした。

大宗匠は、白菊特別攻撃隊員として徳島航空隊に進出しましたが、出撃の機会を得ないまま、八月十五日を迎えました。戦後、森丘少尉の飛び立った鹿屋航空基地近くの慰霊塔で、また沖縄平和の礎(いしじ)の前での慰霊祭に於いて献茶式をご奉仕なさった際、同期の戦友・森丘少尉の遺品となった茶碗をお使いになりました。

神風特別攻撃隊 琴平水偵隊(ことひらすいていたい) 椎根 正(しいねただし)中尉

椎根中尉(戦死後少佐)は、海軍飛行予備学生第十三期(早稲田大)、福山航空基地(広島県)から七機を率いて指宿(いぶすき)に進出し、六月二十五日、特殊爆装を施した零式観測機二機一組で、二〇一〇発進、〇一〇六敵機発見、〇一一〇「我が編隊を分離す」と打電後、〇一二二「突入」を打電し、連絡を絶ったため、突入は確実と戦闘詳報には記載されています。

福山航空隊の特別攻撃隊指揮官だった椎根中尉は、時々自室でお茶を点てていました。それを知った上杉千郷(ちさと)少尉は、自作の茶杓(ちゃしゃく)を贈りました。上杉少尉は予備学生の頃、鈴鹿航空隊で訓練中、事故で破損した飛行機の風防(ふうぼう)(飛行機の操縦席を覆う窓で、キャノピーともいう。合成樹脂製)で、茶杓を削っていたのです。当時、訓練の搭乗を待つ間、風防で靴ベラや栞、帯留やペンダントトップ、煙草入れなどを削るのが流行していました。上杉少尉は子供のころから父の手ほどきで茶の湯の稽古をしていたので、茶杓を削った戦国武将に思いを馳せ、丹念に削ったのでした。

椎根中尉が部下たちを率いて指宿に発つ前夜、上杉少尉は椎根中尉を私室に訪ねました。中尉は一人で机に向かい、紙の上で何かをすりつぶしていました。「何をされているのですか」と尋ねると「うん、今抹茶をつくっている。生憎(あいにく)切らしてしまってな。もうすぐできるから一服点てよう」と答えました。すりつぶして粉にしていたのは、抹茶に砂糖を入れて固めた居眠り防止食でした。粉にした特製抹茶を棗(なつめ)に入れ、行李(こうり)(柳や竹で編んだ物入)から茶碗と茶筅、風防で作られた茶杓を取り出し、手慣れた手つきでお点前を始めました。風防の茶杓で特製抹茶が掬(すく)われます。「お茶自体が甘いから、菓子はいらないだろう」と言いながら茶筅を振っている中尉の顔を見つめる上杉少尉は、明日、死地に赴く人とは思えない落ち着きを感じました。上杉少尉は戦後三十年以上を経ても、薄暗い管制燈の下で見た椎根中尉の横顔を忘れることができませんでした。

「おい、この茶杓はもらって(ゆ)くぞ」。茶杓に付いた特製抹茶を丁寧に拭き、袱紗(ふくさ)に包んで飛行服の胸ポケットにしまいました。

風防の茶杓は、椎根中尉と共に、沖縄周辺の敵機動部隊に突入したのでしょうか。