『日本』令和7年8月号

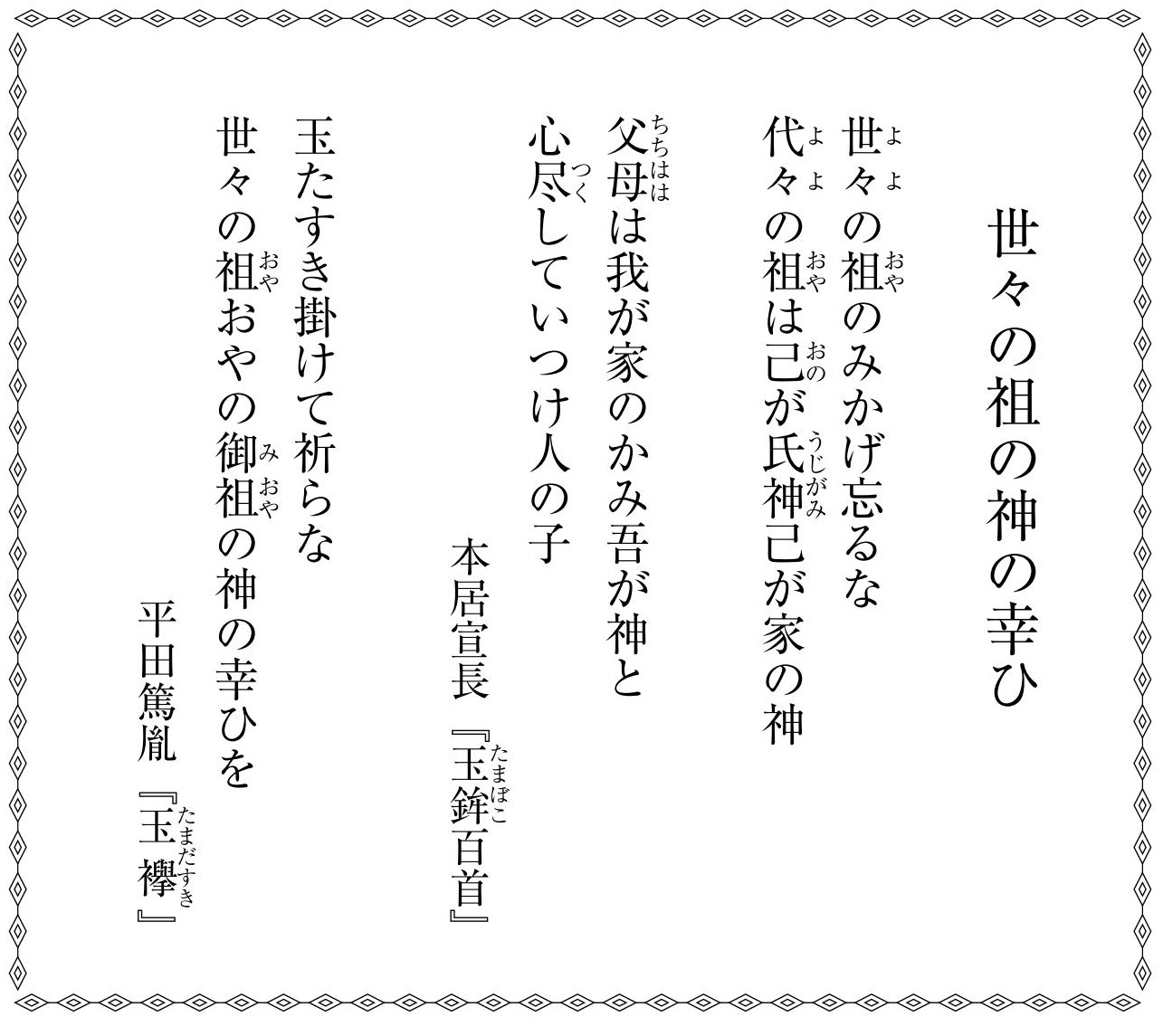

八月号巻頭言 「世々の祖の神の幸ひ」 解説

平田篤胤は巻頭の自詠について、次のやうに説明する。「世々の祖」とは祖先代々のことである。古語に祖おやといふのは、吾を生み成した両親を始め、祖父母、曾祖父母より前々の祖先たちを、幾代さきの遠祖にても云ふのだ。子といふのも、祖と同じやうに、直接の子だけをいふのではなく、子々孫々幾代の末をも子といふのだ。さう呼ぶのが「古への道」、日本古来のあり方であつて、そこに祖先に対しても子孫に対しても、甚だ親しい気持があらはれてゐる。この日本国は神のお開きになつた国であつて、われわれは皆その神の末になるのである。我を生み成したる両親より祖父母、曾祖父母とさかのぼつて昔の祖先たちのことを考へると、その大本の祖先は神々といふことに行きつくのだ。そこで「祖(おや)の御祖(みおや)の神」と言つたのである、と。

本居宣長の二首の歌は、日本神話から導かれた感動と確信に基づく尊い教へが込められてゐる。意味は明瞭、改めて説明するまでもないであらう。父母からいただいた自分のこの生命は、神代の昔に遡(さかのぼ)り、未来の子孫に繋がるものであり、さらに地域社会や国民国家との結びの中にある。祖(おや)を神と仰ぎ、一身一家、先祖代々、感謝と祈りが込められてきた。近年、急速に失はれつつある、大切にしてきた日本人の心である。因(ちな)みに、「玉鉾」は「道」といふことばの枕詞である。 (清水 潔)