『日本』令和7年4月号

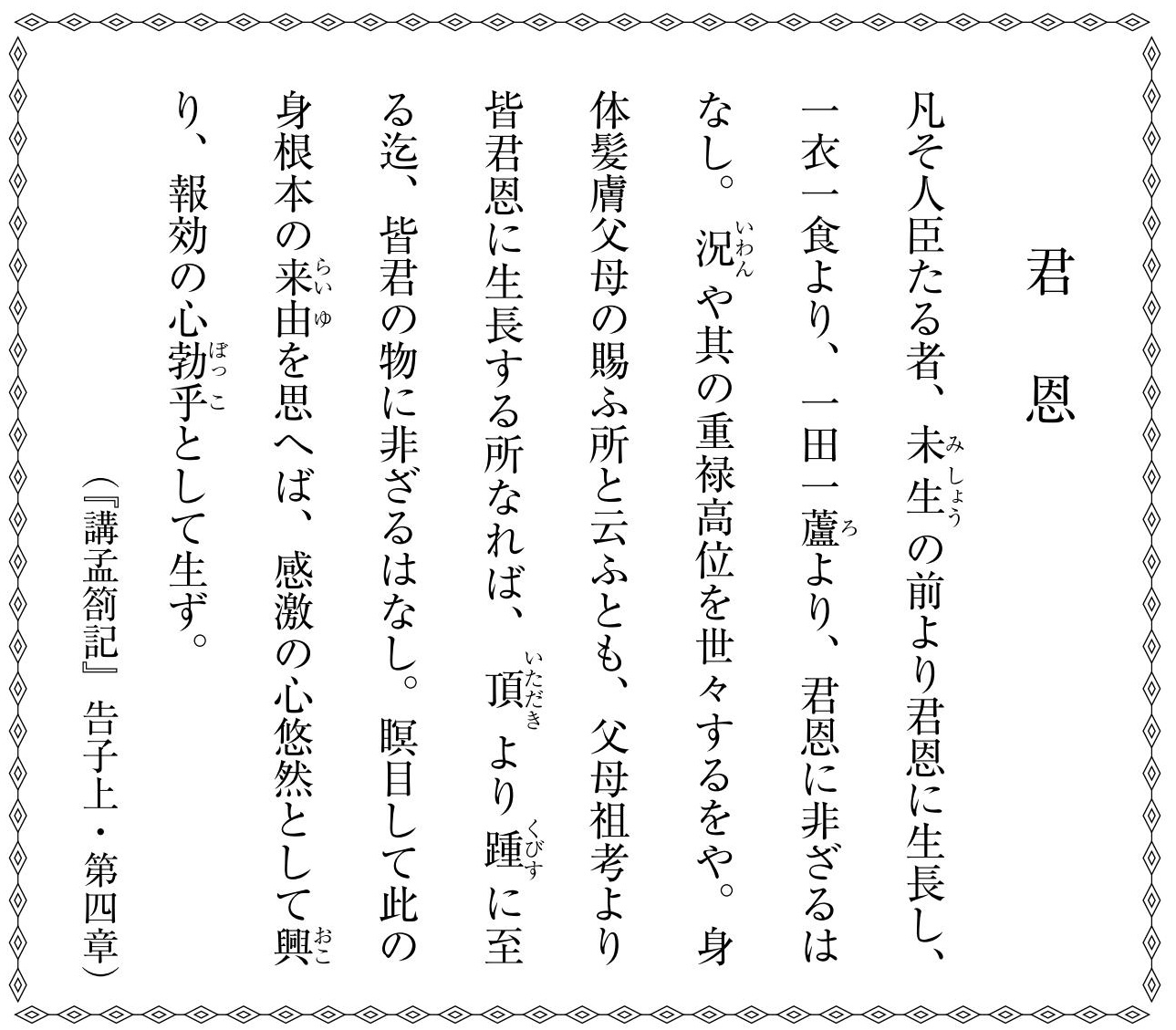

四月号巻頭言 「君 恩」 解説

野山の獄から生家杉家に帰ることを許された吉田松陰は、禁錮の身で活動が厳しく制限されてゐたため、ひとり書に親しみ思索を深める日々であつたが、その様子に親兄弟親戚一同が、獄中での『孟子』の講義を再開し、箚記を完結するやう薦めた。それに応へて安政三年三月二十一日から講義を再開。巻頭に掲げたのは、翌二十二日に講じられた告子上篇の第四章のなかの一節である。

この章は、「君臣の義」と「父子の親(仁)」をめぐる日本人とシナ人の道の違ひが論じられてゐる。日本では仁・義は実は同根であり、その実践において一心より流出し、忠孝一致するのに対し、シナでは一体とはならない。シナ人は君臣の間は義をもつて合ひ、両者の道が一致した時は服従するが、一致出来ないときは三諫して国を去るも可とする。この道の違ひの由来するところは、日本は建国以来皇統連綿として今日に至り、皇室と国民の間に深い信頼と尊敬の念が培はれ、国体の自覚と、何よりも「君恩」への感謝が生きてゐることである。

心静かにわが身を振り返り、瞑目して「此の身根本の来由」を思ひ、敬虔に自己存在の根源への自覚を深めるとき、松陰先生の説く境地に行き着く。日本の道義と倫理の根底を支へてきた、最も純粋で尊い心境が述べられてゐる。

(清水 潔)